久しぶりの更新であります。

とうとうこの日が来ました。HGUCガーベラ・テトラです。

同日発売のRGGP01二種を我慢(泣)そして、先週満を持してとうとう出撃したMGギラ・ドーガを(大泣)我慢しての入手であります!!

HGUCの説明書と言えば表紙の写真写りがイマイチなのがデフォですが、今回はかなり正確に写っています(笑)

カッコいい。。。

ハイゴッグ以来の写真写りの良さ。

さっそくパチりました。

所要時間は約1時間。

色分け、パーツ分割共にかなりレベルが高いです。

18m級のMSなのでガンダムと同じ頭頂高です。

先月リリースされたメッサーラと真逆でかなり密度感のある詰まったデザイン。

曲面主体のデザインをメリハリ良く纏めているのではないでしょうか。

個人的に大満足なフォルムであります。

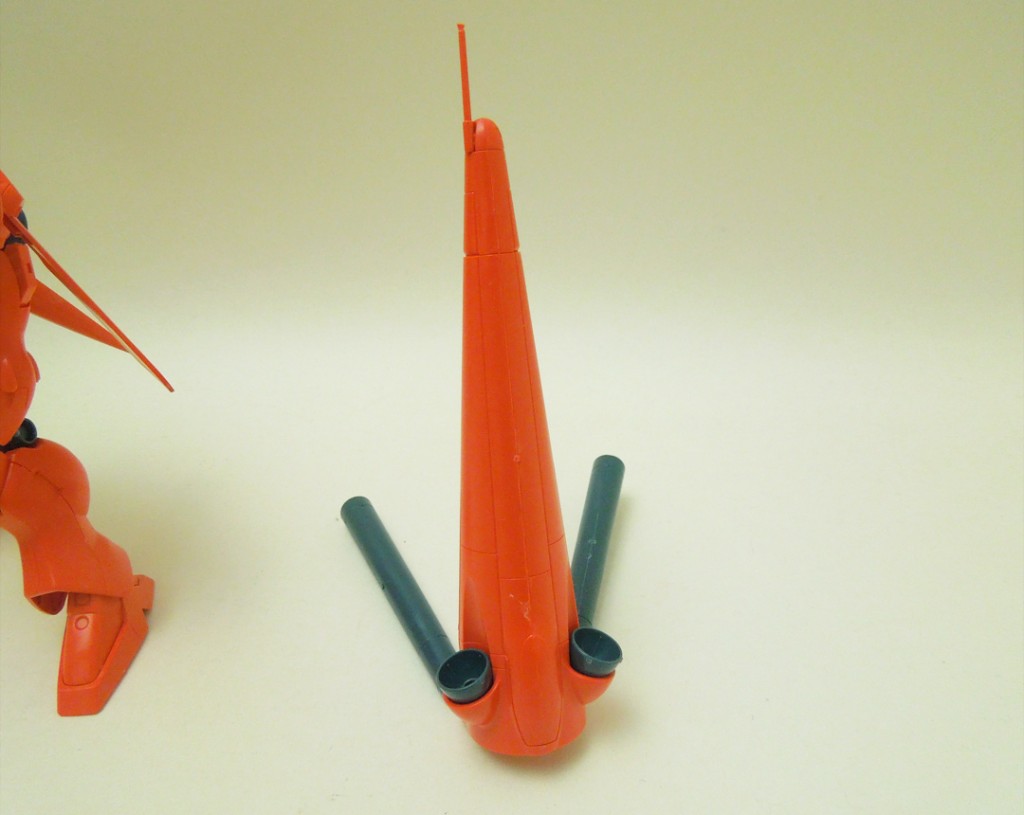

背面のシュツルムブースターを装着しても自立可能です。

この辺りも最近のバンダイさんは手慣れてますね。

自立の秘訣はシュツルムブースターの分割法にあり。

ここはガッツリモナカ割りとすることで軽量化に成功しています。

消し易い位置に合わせ目がきますし、価格的にも重量的にもこれは英断かと思われます。

シュツルムブースターを外すとこんな感じです。

3mmポリ接続です。

カバーを付ければノーマル状態。

これもまたカッコいいデザインですね。

平成ガンダムを通過した目でみると00の敵メカ風にも見えますね

サーベルは二本付属します。

まあとにかく極めて独創的なデザインですよね、これは。OOとかに出てきても違和感なさそう。

時代感が全く掴めない異色のデザインで中学生の頃も旧キットで楽しませていただきました。

明貴美加先生のデザインはいつだって自由奔放です。

肩部は外側、内側ともにモナカ割りです。

外側はポリ接続なので問題なしですが、内側は挟み込みなので後ハメ加工が必要になります。

写真撮り忘れてしまいましたが、肘〜前腕部分も要後ハメ加工です。

懸念していた肩の可動はなかなか面白い工夫がされており、思った以上に動きます。

頭部もまた想像以上に可動します。モノアイはシールになりますが、私は今回消灯状態で作ってみようと思います。

撮り忘れましたが上方向にも向けることが出来ます。

0083モノは旧キット、HGUC共にビミョウな出来のものが正直多かったのですが、3年前のザクF2を皮切りにドラッツェ、ジムカス、ジムキャノンⅡ等々と同様に後発故の出来の良さが光ります。

ビルダーズパーツのエフェクトが無改造で装着可能です。

華麗にアクション!!!

ちなみに脚部には合わせ目が太腿ロール部以外出ません!!!!!

まあ、こういうハッタリの効いたデザインは男心をとにかくくすぐります(笑)

かなり好みのデザイン。

これが試作4号機だとはちょっと思いもしませんよね。

当時のHJ別冊「ガンダム・ウェポンズ」でガンダム風のデザインとガーベラ・テトラ改のイラストが載っていましたね。

当時の雑誌や別冊ムックをちゃんと保管しておけば良かったです。

この調子で来年あたりザメルなんかが出たりして…!

見た目強そうですけど、劇中では慌ただしく登場して結構いきなりデンドロビウムの巨砲に貫かれて爆散みたいな感じだったような。

私が0083を観たのかれこれ21年くらい昔なのでもしかしたら記憶違いかも知れませんが…

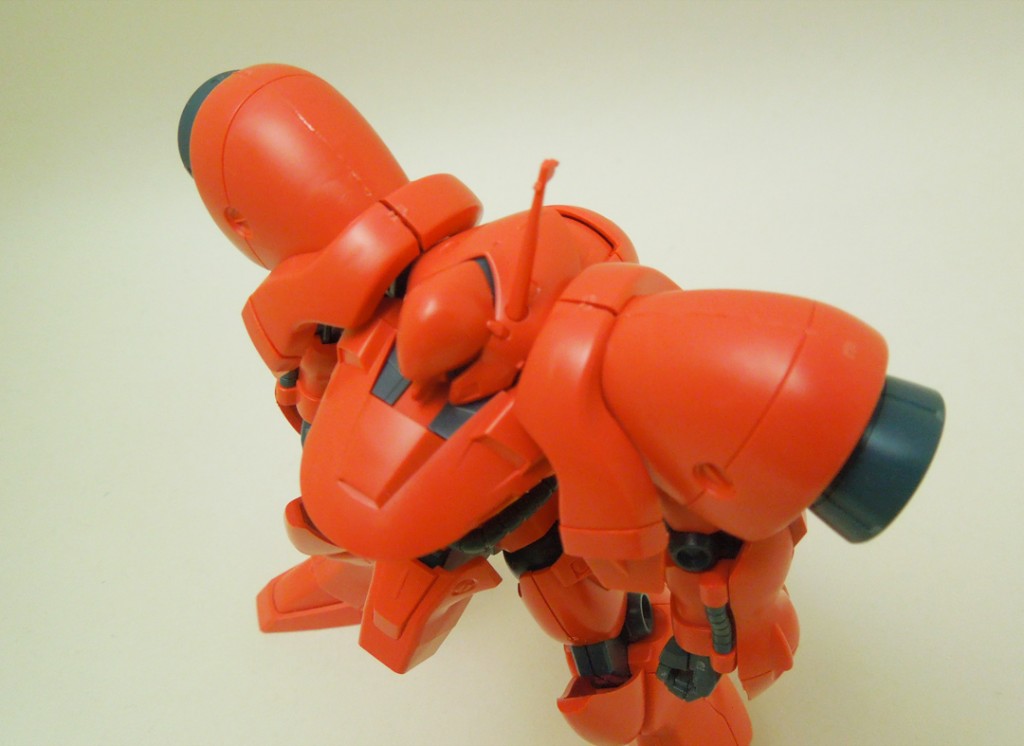

身体測定。

今回は製作中のエピ4版マラサイさんと。

身長は同じなのですが、ガーベラ・テトラのスタイルの良さが際立つ無慈悲なツーショットとなりましたね(泣)

今回は出来も良いし、部品も多くはないのであんまり時間を掛けずに作って完成時はザクF2と絡ませた写真も撮ろうと思います。

という感じです。

ガーベラ・テトラというMSを知ったのは当時中学生の剣道少年だった頃部活と道場を行き来する日々を送っていた頃で、

移動の合間に立ち寄った模型店で一目惚れして購入した記憶があります。

確か我が人生に於いて初めてポリパテやら他キットから部品流用して改造した思い出のMSでして、当時HJ誌の作例にあったケンプファーの肩の球体パーツを移植したのも懐かしい思い出であります。

そんなノスタルジックな機体が最新技術を駆使して造形/可動/パーツ分割共に高レベルにまとまったキットとして再登場したとなれば、オジサン心に火がつかない筈がない!なという感じです。

正直これといって不満も無い出来なので、最小限の合わせ目消しと後ハメ加工、モールド彫り直し&追加を行ってささっと塗装して光沢仕上げとしようと思います!乞うご期待!!!